photo by Chris Sansenbach

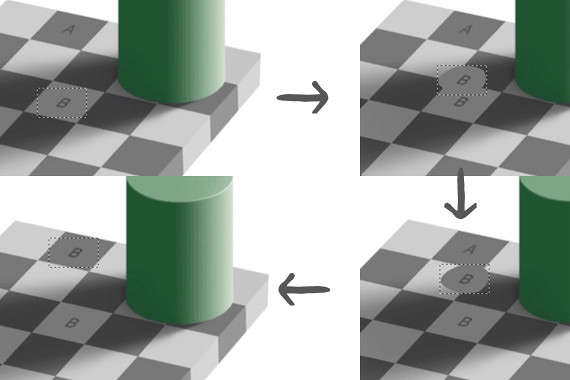

上の画像を見て下さい。

AのマスとBのマス、色が全然違いますよね。Aの方が明らかに濃いです。

でも実は、AとBは同じ色なのです。

信じられますか?

信じられませんよね。僕も信じられません。でも本当に同じ色なのです。

これは錯視(さくし)といって、真っ直ぐのものが曲がって見えたり、止まっているものが動いて見えたり…、といった様々な錯覚の中の1つです。

実際とは違って(歪んで)認識してしまうので、認知の歪みとも言います。

この錯視をお見せした理由は、ある重要なことを理解して欲しかったからです。

それは、こういった錯視(認知の歪み)の存在を、知っていても、正しく判断することはできないということです。

それを正すことができるとしたら、まずはその認知の歪みをしっかりと認め、分析して、確認して、理解して、歪みの分だけ補正して考えなければなりません。

では上の錯視画像を分析・確認してみます。

下は、画像のBの部分を丸く切り取ってコピーし、Aの部分へ貼り付けてみる、という作業です。

gif画像↓

これで、本当に同じ色だということが判明しました。

みなさんの認知の歪みも補正できたことでしょう。

しかしです。

確認した後ですら、不思議さは変わらないですし、やっぱりAとBは違う色にしか見えないのです。

特に、2枚目(右上)から3枚目(右下)で一気に色が変わったように見え、「すり替えたんじゃないの!?」なんて思えてしまいます。自分でやったのに。

(僕を信じられない人は、ご自身でお試し下さい。笑)

つまりそれくらい、認知の歪みを正すことは難しいということです。難しいというか、上のAとBを見てお分かりの通り、ある意味不可能なのです。

認知の歪みは、理解していても、極めて正し難い。

それがこの記事で言いたかったことです。

そしてこの認知の歪みは、錯視だけではなく、私たちの様々な判断においても生じてしまうのです。

「A型の人はみんな几帳面だ」とか

「夜中に目を覚まして時計をみると、大抵ゾロ目だ」とか

「あの人はやっぱり嫌な人だ」とかも、認知の歪みからくる思違いかもしれません。

次回は、「信じている理論の妥当性を考察する際に生じてしまう認知の歪み」について具体例を出しながら説明していきます。

※先週予告していたものとは、別の内容になってしまいました。次回から、その続きとなります。