スポーツや医療に携わる方なら、肩関節の“ゼロポジション”という言葉を聞いたことがあるかと思います。

今回は、そのゼロポジションについて説明していきます。

1,『全身を使うということ』

2,『なぜ野球肩、野球肘になるのか?』

3,『肩のせいで肘を痛める?野球肩の原因とは?』

4,『肩関節のアウターマッスルとは?インナーマッスルとは?』

5,『肩関節のゼロポジションとは?』←今ここ

6,『ゼロポジションと投球動作』

7,『投球で肘を上げるための方法とは?』

8,『投球で肘を上げて、肩関節をゼロポジションへ合わせるための体幹の使い方』

9,『投球で肘を上げて、肩関節をゼロポジションへ合わせる左腕の使い方』

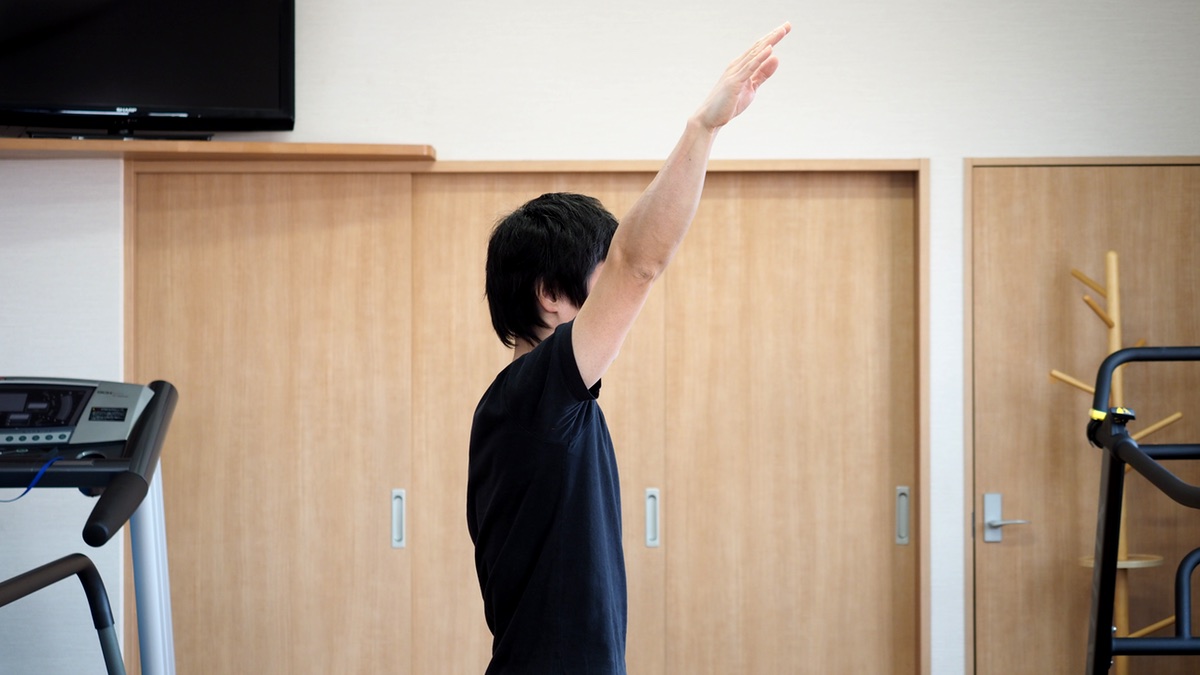

まずは、そのゼロポジションを見てみましょう。

肩甲骨と上腕骨の関節の角度に注目です。

(※個人差があります)

手をやや前方へ挙げ、やや外側へ挙げた姿勢です。

肩甲棘(けんこうきょく。肩甲骨の後ろの棒状のでっぱり)と上腕骨が、上画像のようにほぼ一直線上になる肢位がゼロポジションです。

野球の投球、テニスのサーブ、バレーボールのスパイクでも、一流選手はこの肩甲骨と上腕骨の位置関係“ゼロポジション”で投げ、打ちます。

なぜこのポジションが重要なのか、その理由は主に2つです。

(ほんとは他にもいくつかありますが、ここでは2つに絞ります。)

1,インナーマッスルの張力が一定となり、肩関節が安定する。

2,アウターマッスルのねじれが解け、最大パワーを発揮できる。

ではまず1つ目、インナーマッスルから分析してみましょう。

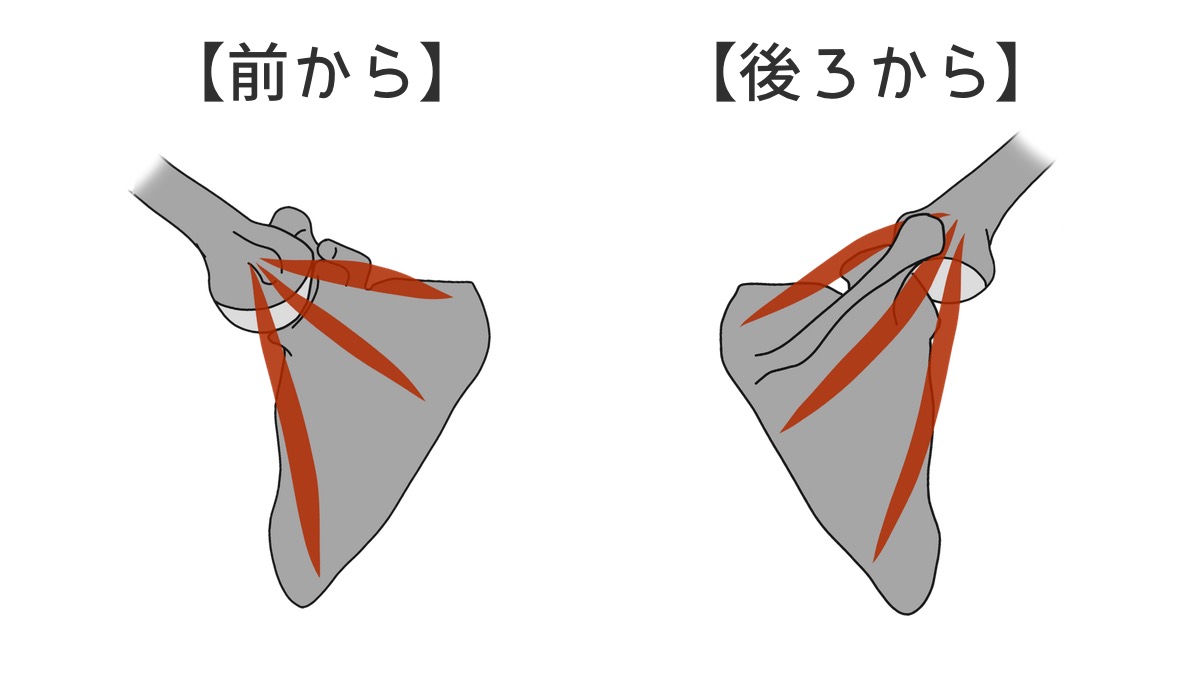

前回説明したように、肩関節の安定性に関わるインナーマッスルは、棘上筋、棘下筋、小円筋、肩甲下筋です。

これらの筋肉は、ゼロポジションでは下のイラストのようになります。

棘上筋・棘下筋・小円筋、そして肩甲下筋の筋緊張のバランスがとれ、関節はもっとも安定した状態になります。

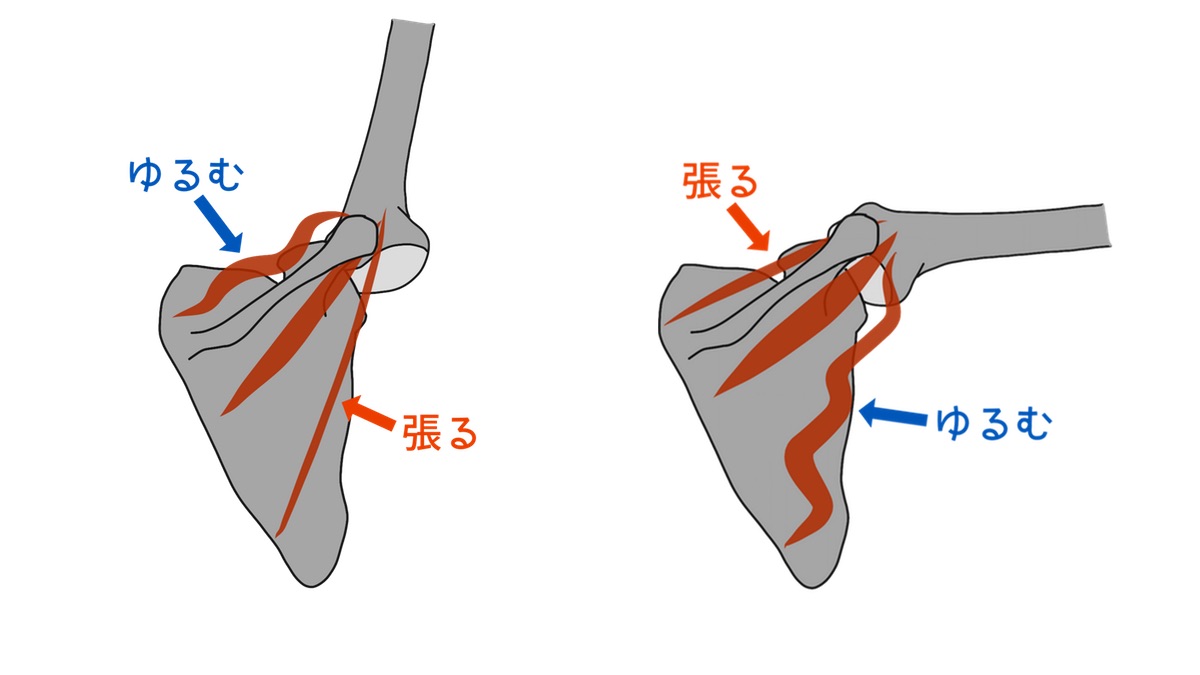

これが、下画像のように、腕を挙げすぎたり、下がっていたりすると、筋肉の緊張度は一定ではなくなってしまいます。

ゼロポジションにすると、インナーマッスルの張力が一定となり、肩関節が安定する。これが1つ目のポイントです。ゼロポジションは、もっとも肩関節が安定したポジションなのです。

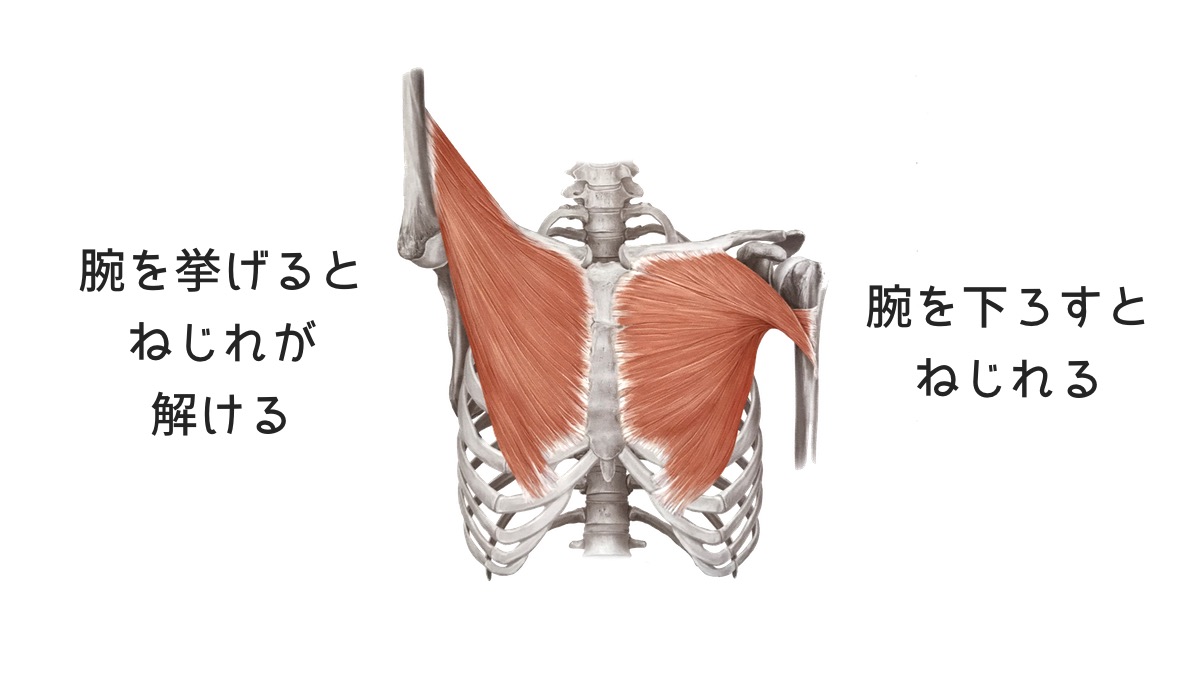

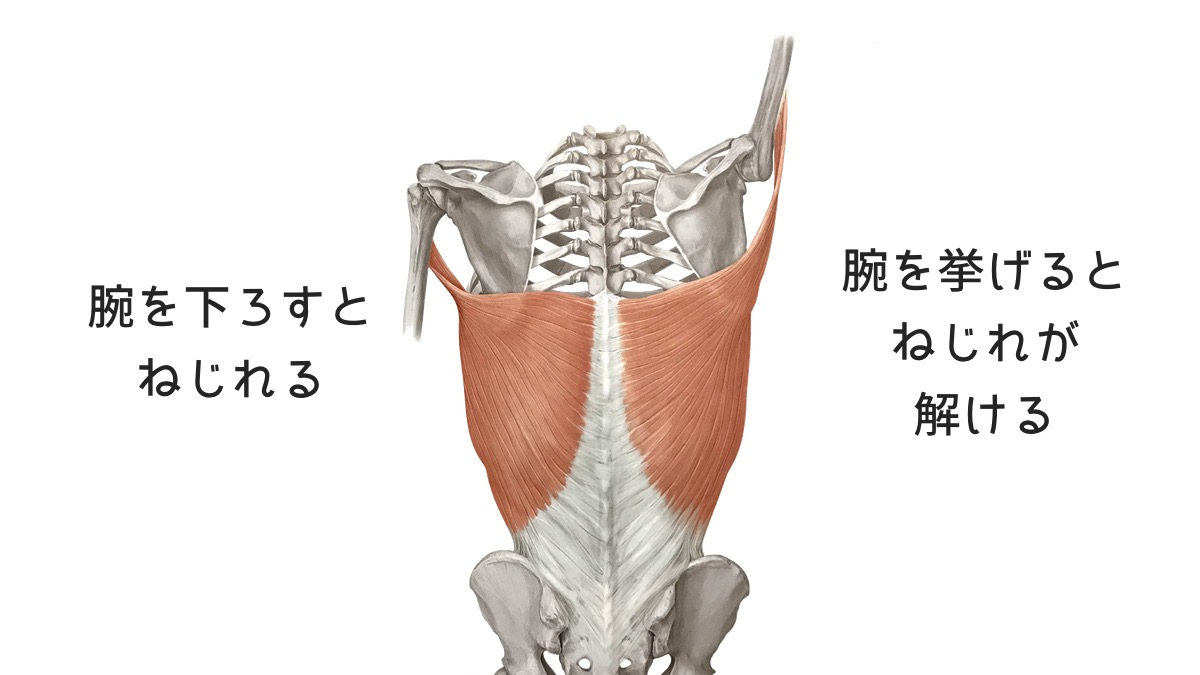

そして次に、アウターマッスルの大胸筋と広背筋に注目してみます。

まずは大胸筋の筋肉の繊維です。大胸筋は、腕を下ろした状態ではねじれています。

上画像のように、大胸筋のねじれは、腕を挙げると解けるのです。

次に広背筋も見てみましょう。

広背筋も大胸筋と同様、腕を挙げると繊維のネジレが解けるようになっています。

少し想像していただきたいのですが、

両手で重いモノを引っ張るとして、腕を交差させて(ねじって)引っ張るより、交差(ねじれ)を解いて普通に引っ張る方が力を入れやすいと思います。

筋肉でもそれは同じです。

つまり、大胸筋も広背筋も、腕を挙げてねじれを解いた状態の方が、力を最大限に発揮できるのです。

さらに、腕を徐々に挙げていって、ちょうどねじれが解けるポイントが、ゼロポジションなのです。

(それ以上挙げると、筋肉の下部繊維が緊張してしまう。)

腕を挙げた状態が一番安定して力を発揮できるなんて、「なんでそんな造りになっているんだろう?」と、これを学んだ時は不思議に思いました。

でも人間は、木にぶら下がり、木から木へと飛び移るサルから進化したことを思い出し、一人で納得したのを覚えています。

(※ゼロポジションが、サルから進化したが故の構造によるものなのかどうかは、僕個人の憶測にすぎません)

さて、肩関節には、ゼロポジションというものがあって、その位置がもっとも関節が安定して力を発揮できるということがお分かりいただけたでしょうか。

次回からは、それを踏まえて投球フォームについて説明していきたいと思います。

→次の記事『ゼロポジションと投球動作』へ

→ブログ一覧へ

→アーカイブ(主要な記事一覧)へ

お世話になります。

ゼロポジションに関して質問させて下さい。

投手の投げ角度(オーバ-.サイド、アンダー等)ありますが140度位で投げるとゼロポジションを確保出来るという事なんでしょうか。

宜しくお願いいたします

桑原こうじさん コメントありがとうございます。

はい、おおよそそれくらいの角度になります。

ただ、その角度には個人差がありますので、より正確に調べるためには、肩甲骨の【肩甲棘】を探ってみるとよいです。

記事中にもある、肩甲骨の背面にある、棒状のでっぱりです。

その出っ張りを手で探ってみて、

その肩甲棘のでっぱりに、棒などを平行に合わせて、その棒と平行になるように腕を上げた位置がゼロポジションです。

ぜひお試しください。